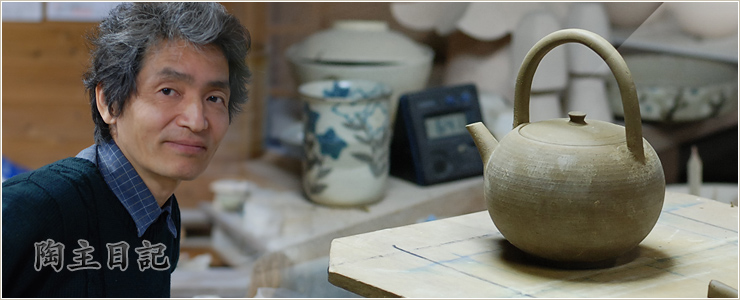

こんばんは。今日も春を感じる様なこの季節では珍しい好天気でした。金曜日とあって身体に一週間の疲れが溜まっています。午後から公民館の陶芸クラブの指導に行ってきました。今日は9名来られて熱心に作品作りをしていました。一年掛け秋には自分なりに満足いく作品を展示したいという欲求が出て来たのでしょうか。今年になって皆さん熱心です。土との関わり方は皆それぞれですが、思うような作品を作りたいという欲求は誰でも持っているものです。形になるには難しい工程がたくさんあるのですが、こちらもここというところは手助けをして行きます。10年以上の生徒さんも多くいます。最近来られる様になった方も、土を触っていると癒されてうれしくなって来ますと言っておられました。

クラブを終え、整骨院に行きました。先生は「このまま春になるようですが、身体がまだついてこないようです。首、肩甲骨、腰が開いてこないと春の身体にならない。」ということでした。一時間の整体治療で肩甲骨の張りが治まって、スッキリしました。これでまた一週間がんばれます。月曜日に電気を当てに行くようにしました。

陶芸は思った以上不自由な格好で作業が続きます。冬場は特に身体も固くなって、同じ姿勢では大分ストレスが溜まってきます。轆轤のしすぎでヘルニアになり長時間轆轤に座れないという事をよく聞きます。私も昨年第三脛骨の軟骨が減って左肩から指先まで電気が走ったようなピリピリとした痛さを感じていました。一種の職業病とあきらめていたのですが、とうとう左肩も上がらず、ついには腰痛になってしまいました。行きつけの鍼灸院に行ったのですが、埒が明かず整形外科にも行ってレントゲンも撮ってもらったのですが。

知人の紹介で今の先生に通うようになり、今年4月で一年になります。通いう始めた頃は週に三回のペースで一か月、それで少し納まってきたので週に二回、大分とひどかったようです。今も先生とは長い付き合いになるようです。しかしこの一年は腰痛もなく、まあ元気で仕事に精を出せるのですから、本当に助かっています。スローライフを心がけるよう云われています。一言でスローライフと云われますがこれは生活革命ですから仔細なことから意識の転換を図っていきたいと思っています。競争社会から共存社会の転換を生活のいちいちに自分なりにはたしていきたいと思っています。

その後土練りをし、「京焼十草紋飯茶碗」を水挽きしました。華奢なご飯茶碗に呉須と鉄で十草を描きます。細かな線が活きるように、腰に少し膨らみを持たせながら口元まで続く優しいカーブがこの茶碗の命です。このラインは日本特有の世界だと思っています。古くは弥生の木器、漆が施された器がありますが、それはやはりこのラインなんですね。仁清のお茶碗は腰に特徴があると云われていますが、やはり同じこのカーブなのですね。

その後土練りをし、「京焼十草紋飯茶碗」を水挽きしました。華奢なご飯茶碗に呉須と鉄で十草を描きます。細かな線が活きるように、腰に少し膨らみを持たせながら口元まで続く優しいカーブがこの茶碗の命です。このラインは日本特有の世界だと思っています。古くは弥生の木器、漆が施された器がありますが、それはやはりこのラインなんですね。仁清のお茶碗は腰に特徴があると云われていますが、やはり同じこのカーブなのですね。 工房は昨日焼き終えた素焼きを出し、釉薬掛けをしました。すたっふMさんもお手伝いに来てくれて、スムーズに窯詰めまで終えることが出来ました。明日は陶芸クラブの指導日なので、今夜は焼くのを止め、明日の夜に火を入れることにしました。今年の初窯になります。お神酒、榊をお供えして、今年の安全をお祈りいたします。

工房は昨日焼き終えた素焼きを出し、釉薬掛けをしました。すたっふMさんもお手伝いに来てくれて、スムーズに窯詰めまで終えることが出来ました。明日は陶芸クラブの指導日なので、今夜は焼くのを止め、明日の夜に火を入れることにしました。今年の初窯になります。お神酒、榊をお供えして、今年の安全をお祈りいたします。 工房は午後から「色絵梅紋輪花向付」の削り仕上げをしました。今日のノルマは土曜日の残り全部を仕上げることです。7時に削り完了致しました。明日から輪花を取っていきます。口に墨で印を入れ、カンナで一つずつ輪花を取っていきます。輪花を取るとどうしても口元が堅苦しくなるのですが、絵が紅白の梅で日本情緒の強い器なので、柔らかな口元になるよう工夫しなければなりません。均一な輪花ではなく、梅の花びらに合わせた変形輪花になっています。そこが中国の器と違った趣のある輪花となっています。

工房は午後から「色絵梅紋輪花向付」の削り仕上げをしました。今日のノルマは土曜日の残り全部を仕上げることです。7時に削り完了致しました。明日から輪花を取っていきます。口に墨で印を入れ、カンナで一つずつ輪花を取っていきます。輪花を取るとどうしても口元が堅苦しくなるのですが、絵が紅白の梅で日本情緒の強い器なので、柔らかな口元になるよう工夫しなければなりません。均一な輪花ではなく、梅の花びらに合わせた変形輪花になっています。そこが中国の器と違った趣のある輪花となっています。 今日から大阪市立東洋陶磁器美術館で「浜田庄司展」が有るということを言われました。日曜日にでも行ってみようとおっしゃる方がおられました。どうも新聞に紹介されていたようで、神戸のコレクターの作品80点を紹介するという企画の様です。関西は案外民芸ファンが多く残っていて、今でも人気が高いです。万博公園には民芸館もあり、アサヒビールの大山崎美術館には多くの浜田先生の作品が展示されています。神戸にも多くのコレクターが居られるようで、この展示会もその方面の方のようです。何と云っても、民芸運動の推進者で有名な人は大原さんでしょう。私はまだ行く機会がないのですが、「大原美術館」は民芸運動の核となった大きな存在でした。

今日から大阪市立東洋陶磁器美術館で「浜田庄司展」が有るということを言われました。日曜日にでも行ってみようとおっしゃる方がおられました。どうも新聞に紹介されていたようで、神戸のコレクターの作品80点を紹介するという企画の様です。関西は案外民芸ファンが多く残っていて、今でも人気が高いです。万博公園には民芸館もあり、アサヒビールの大山崎美術館には多くの浜田先生の作品が展示されています。神戸にも多くのコレクターが居られるようで、この展示会もその方面の方のようです。何と云っても、民芸運動の推進者で有名な人は大原さんでしょう。私はまだ行く機会がないのですが、「大原美術館」は民芸運動の核となった大きな存在でした。 お正月実家にいると身体が鈍るので、かなり距離を歩きました。しかしどうもいつのも様な高揚感がなく、心は晴れなかった。ただ身体がくたびれたという思いでした。やはり自然はすごいですねえ。工房の周辺を一時間も歩けば、心地よい疲労感と気持ちの開放感を得ることが出来ます。一日の仕事のイメージもすっかり出来上がり、どことなく確信に満ちた世界を味わうことが出来ます。自分にとって改めて環境の良さを思いました。

お正月実家にいると身体が鈍るので、かなり距離を歩きました。しかしどうもいつのも様な高揚感がなく、心は晴れなかった。ただ身体がくたびれたという思いでした。やはり自然はすごいですねえ。工房の周辺を一時間も歩けば、心地よい疲労感と気持ちの開放感を得ることが出来ます。一日の仕事のイメージもすっかり出来上がり、どことなく確信に満ちた世界を味わうことが出来ます。自分にとって改めて環境の良さを思いました。 桂離宮は誰もが知る日本文化の代表格です。庭園、お茶屋、書院からなるその全ては、月の桂と呼ばれ、月の名所であるここに最高の月を愛でるための装置を作った、とされています。柱一つ、襖のデザイン、違い棚の工夫、細かな細工の工芸品。庭に点在する置き石の数々。池に船を浮かべ歌を詠む。八条の宮家 智仁(とししと)親王(1579-1629)と続く智忠(としただ)親王(1619-62)が創設されました。御水尾上皇の桂御幸に際して各書院の増築が施され、現在の古書院、中書院、楽器の間、新御殿と雁行する書院群はこの時以来のものです。上皇の御幸に際しては特別な思いれが有ったように思われます。

桂離宮は誰もが知る日本文化の代表格です。庭園、お茶屋、書院からなるその全ては、月の桂と呼ばれ、月の名所であるここに最高の月を愛でるための装置を作った、とされています。柱一つ、襖のデザイン、違い棚の工夫、細かな細工の工芸品。庭に点在する置き石の数々。池に船を浮かべ歌を詠む。八条の宮家 智仁(とししと)親王(1579-1629)と続く智忠(としただ)親王(1619-62)が創設されました。御水尾上皇の桂御幸に際して各書院の増築が施され、現在の古書院、中書院、楽器の間、新御殿と雁行する書院群はこの時以来のものです。上皇の御幸に際しては特別な思いれが有ったように思われます。

民芸運動の代表的作家、河合寛次郎先生の詩です。

民芸運動の代表的作家、河合寛次郎先生の詩です。 こんばんは。昨夜から続いていました窯焚きも無事午後5時に終了いたしました。これで今年の最後の窯で、明日は工房も御休みにして、29日月曜日に生徒さん達が午後から集まって、窯を出す予定です。年始に仕事が入って来たの、今日の内に片付け出来るところはサッサッと、体裁よくあまり深追いしない程度の片付けで今年は終わりにします。と言っても工房はかなり広いので、やり出したら恐ろしく手間が入ってしまいます。

こんばんは。昨夜から続いていました窯焚きも無事午後5時に終了いたしました。これで今年の最後の窯で、明日は工房も御休みにして、29日月曜日に生徒さん達が午後から集まって、窯を出す予定です。年始に仕事が入って来たの、今日の内に片付け出来るところはサッサッと、体裁よくあまり深追いしない程度の片付けで今年は終わりにします。と言っても工房はかなり広いので、やり出したら恐ろしく手間が入ってしまいます。